講演記録 講演者 斎田孝彦

「多発性硬化症/視神経脊髄炎のトピックスと新治療法」

全国多発性硬化症友の会 第32回関西支部総会にて

斎田孝彦先生の医療講演会の内容に、2014年9月に手を加え、最近のニュース、副作用情報も追加しました。(2015/5/25再編集)

1.自己紹介とMSネットジャパン

2.多発性硬化症と視神経脊髄炎の違い・診断

3.視神経脊髄炎の治療

4.MSの経過と脳萎縮・障害の進行

5.進行型(一次、二次)多発性硬化症の原因

6.MSの治療

7.インターフェロンβ(アボネックス、ベタフェロン)

8.フィンゴリモド(イムセラ/ジレニア)

9.ナタリズマブ(タイサブリ)

10.国内で治験進行中のMS薬

11.「MS治療に伴う副作用」をどう考えたらよいか

皆さんこんにちは。今紹介いただきました斎田と申します。

1.自己紹介 とMSネットジャパン

京都市JR円町駅近くの京都民医連中央病院と大阪難波駅近くの入野医院めまいセンターの2つの病院で「関西多発性硬化症センター」として多発性硬化症の専門診療をやっています。ここでは診療の他に、治療についての研究、新しいお薬の開発、多数の患者さんデータベースを作りデータ診断や治療に役立てる研究などをしてきましたが、最近私達は診療以外の研究や教育活動をするための非営利の社団法人「多発性硬化症治療研究所」を立ち上げました。

そうしたボランテイア活動の一環として、私達はインターネットによる多発性硬化症の医療相談・情報提供をするmsnet-japan.orgと、直接に電話で相談にのる「多発性硬化症電話医療相談」をやっています。090−2287−1021にお電話くださると年中対応しています。電話医療相談を受けますとその方の電話番号を登録し、もし受診されたら顔写真をいれさせていただきます。病気の経過や治療は何かなども書いて、後々また電話があった時に正確に相談にのれるようにしています。今後はこのMS友の会とも協力してやって行きたいと思っています。また、この講演会が終わって、この場で聞けなかったこと、あるいは後で思い付いたことなど、医療上の問題で聞きたいことがあれば、どうぞ、この電話をご利用くださればいいと思います。経済的な問題、行政的な問題、対人関係などは、友の会の方に相談していただきたいと思います。

私は30年以上に亘って多発性硬化症、視神経脊髄炎というふたつの病気を中心にした診療ばかりをやってきました。実は去年からiPhoneに変えたのですが、その理由は、普通の携帯電話では患者さんが1,000人までしか登録できないからです。現在1,500人くらいの方が登録しておられまして、うち1000人くらいの方は定期的に受診しておられます。北海道、対馬、石垣島、沖縄などからも来られます。

私は6年前まで宇多野病院という京都市の右京区にある病院で多発性硬化症の診療と病院長をやっていましたが、現在は名誉院長です。最近でもホームページには私の名前が載っているようですが、宇多野病院では全く診療はしていません。間違って患者さんがそちらへ行かれる事が未だあるようです。

2.多発性硬化症と視神経脊髄炎の違い・診断

2-1.区別と混乱

さて、この会では一言で「多発性硬化症」と書いています。しかし、今からの話では多発性硬化症(Multiple Sclerosis: MS)と:脊髄炎(Neuromyelitis Optica: NMO)と両方についてお話をします。その理由は日本では、行政や市民、医師以外は、多発性硬化症といっても視神経脊髄炎も含んでいるように使うことが、未だ非常に多いからです。

日本では多発性硬化症として難病対策事業の中に両方の病気が入っていまして、視神経脊髄炎が別だと言うと外される可能性もあるということもありまして現在でも行政的には一つの病気、多発性硬化症の中に視神経脊髄炎がはいっているということになっています。

ただ、世界的には、あるいは医学的・科学的にと言うべきかもしれませんが、二つ は明確に違う病気です。しかし、非常に似ているため、長い間区別が出来なかったのです。

明確に区別出来るようになったのは約10年くらい前です。当初は私もかなり迷い、2005年頃までは曖昧でした。今でも分離・区別ができない、一つの病気だと主張し、視神経脊髄炎の脳症状の無いタイプを視神経脊髄型多発性硬化症と呼んでいるグループもあります。しかしながら、大半の先生は現時点では私と同じ意見でして、視神経脊髄炎と多発性硬化症は似ているけれど違う、治療方法もまったく違うと考えています。

専門家と称する医師でもそうした混乱があり、専門でない先生が聞きますと良く分からないことになり、今でも多発性硬化症と視神経脊髄炎の両方まぜたような治療をやっていることがあります。それが非常に有害です。両方の治療は明確に区別する必要があり、注意が必要です。

私は講演の冒頭でいつも出席の患者さんに聞くんですが、皆様は自分が多発性硬化症か視神経脊髄炎か、ご存じでしょうか? ここにおられる方は多分ご存知だと思います。京都や大阪では私は何度も繰り返して区別することの重要性を言ってきました。ただ、単に多発性硬化症であるということだけではなく、視神経脊髄炎ではないということを言われているかどうか。あるいは視神経脊髄炎であって多発性硬化症ではないという言い方をすることが今では必要と思いますが、そういう形でもう一方ではありませんよというような説明を聞いているでしょうか。ちょっと手を上げていただけますか?あのそう明確でないという方がおられましたら。多発性硬化症でも、視神経脊髄炎ではないということを聞いておられない方、視神経脊髄炎と聞いているけれど、多発性硬化症ではないよということを聞いてないと言う方おられませんか?

京都は先進的で、聞いている方の割合が高いです。全国どこへいって講演しましても、かなり曖昧でそういうことは聞いたことがないと、昔から多発性硬化症と聞いているだけの方が多いです。そうした患者さんのお話を聞いてみると、どうも視神経脊髄炎みたいだなと思う事があります。Dr.が知っている場合でも説明しない事があります。また、Dr.自身が患者さんがどちらであるか自信がない場合もあります。京都や大阪ではあまりそういう方はおられないと安心しています。

2-2.共通点:中枢神経の自己免疫疾患

まず多発性硬化症と視神経脊髄炎がどう違うか、どう似ているのか、簡単に説明します。いずれも中枢神経の免疫異常で起きる病気、自己免疫疾患である点が共通です。

中枢神経というのは、脳と、脳の下に長い鉛筆くらいの太さで腰のあたりまでぶら下がっている脊髄、それに視神経の3つから成り立っています。視神経は細い紐のように脳と目の玉の後ろを繋いでいる突起です。細い紐みたいで末梢神経に似ていますが、視神経は例外でして、中枢神経です。一方、体中に末梢神経がはりめぐらされていて、例えば顔面神経など、脳の命令で筋肉を動かしたり、皮膚の感覚を脳に伝えるために繋がっていて末梢神経と言い、中枢神経と区別されます。

もう一つ共通しているのは、どちらも免疫の異常で起きる自己免疫疾患である点です。免疫というのは、通常、細菌やウイルスが自分の身体に侵入してきた時、異物と認識して、破壊して体を守る仕組みです。全ての生き物が免疫機序を持っています。

自己免疫というのは、自分自身の身体の一部分を異物、即ち、外界からはいってきた攻撃すべき対象、自分の身体の一部分ではない物体と間違って認識してしまう。そういうことが起きますと、自分を守るはずの免疫が自分の身体の一部分に対して、異物であると誤認して攻撃するようになる。そうした異常な免疫の状態であり、自己免疫疾患が引き起こされるわけです。

自己免疫はいろんな細胞に対して起きます。関節の滑膜細胞を攻撃するようになり起きるのが関節リウマチ、膵臓のインシュリンを作る細胞に対して起きますと1型糖尿病、男性の精子に対してそういうことが起きますと男性不妊症。甲状腺に起きますと、甲状腺炎、甲状腺機能亢進症あるいは低下症などが起きます。ほとんどあらゆる臓器の細胞にこういうことが起きるんです。

2-3.違いは攻撃の標的細胞

脳などの中枢神経に対してそういうことが起きて生じる病気は多発性硬化症のみだと、かっては思われていました。ところが最近になって、視神経脊髄炎という別のモノがあると解ってきて、その違いがだんだんはっきりしてきたのです。両者の根本的な違いは、攻撃される中枢神経の細胞が異なる、攻撃の標的となる細胞の分子が異なる点です。

2-4.多発性硬化症の攻撃対象:オリゴデンドログリア

即ち、多発性硬化症で攻撃されるのはオリゴデンドログリア(乏突起神経膠細胞)とそれが作る「髄鞘」膜構造で、その構造タンパクが標的です。一方、視神経脊髄炎で攻撃されるのはアストログリア(星状神経膠細胞)であり、その細胞膜のアクアポリン4という水チャンネル分子が主な標的です。

多発性硬化症で攻撃される髄鞘は英語でミエリンとよばれ、細長い神経繊維の周りを何重にも囲む膜構造です。神経細胞はコンピューターの中のチップみたいなモノでして、本体の細胞があり、そこから長い突起を出して、次のチップに接触し情報を伝える。神経細胞の突起は軸索とよばれ、電線のなかの銅線みたいなもので、電気の流れを伝えることでネットワークを作っています。人間の脳の中は長短さまざまな長さの神経繊維が非常に複雑なネットワークを作っていて、コンピューターの様に情報処理をしています。ボールを蹴ろうとか歩こうとかいろんな命令を脳から出して脊髄に伝え、さらに末梢の運動神経に伝え、筋肉を興奮させてボールを蹴ることができます。その中心になるのが神経細胞とその突起の軸索です。

髄鞘・ミエリンは神経細胞の突起の軸索が電気の命令を正確に早く伝えることを可能にする構造です。命令の電気活動が途中で漏電したり、あるいは途中で電気信号がだんだんだんだん弱くなって遠くまで伝えられないということが起きないように、電線のビニール被膜と同じように神経軸索を何重にも取り巻いています、この髄鞘・ミエリンを作り維持しているのがオリゴデンドログリアです。オリゴというのは稀な、少ないと言う意味です。デンドロと言うのは突起。突起が比較的少ないグリアという意味です。

2-5.視神経脊髄炎の攻撃対象:アストログリア

グリアというのは膠(にかわ)細胞と書き、神経細胞の間を埋めている細胞の意味でつけられました。脳の中の神経細胞と神経細胞の間を埋める神経細胞ではない細胞。昔発見され時には訳がわからん、間を埋めている、膠のように間を詰めている細胞だと考えられ命名されたのです。

実は、グリア細胞には数種類あるんです。一番数が多いのはアストログリア細胞。これも何をしているのか解らなかったのですが最近では良く解ってきました。神経細胞が栄養を血管から貰うときにこの細胞を伝わって受け渡しをするようなこと、あるいは水を受け渡す、電解質を受け渡す。神経細胞が生きていくのを支える、どうしても必要な細胞。それがアストログリア細胞です。アストロとは星、空の星をアストロと言いますね。宇宙戦艦大和の歌にもありますね、アストロのなんとかとか。

星状のグリア細胞、突起の多い細胞です。これに対し突起の少ない細胞がオリゴデンドログリアです。これらが非常に重要な2種類のグリア細胞です。多発性硬化症で攻撃されるのはオリゴデンドログリア細胞です。もう一方視神経脊髄炎で攻撃されるのは、アストログリア細胞です。どちらも神経細胞ではないグリア細胞が免疫の異常で攻撃されるのですが、グリア細胞の中の種類が違う細胞が攻撃されることで、2種類の病気が起きる、それが基本的な違いだということが解ってきたんです。

2-6.視神経脊髄炎の標的分子:アクアポリン4水チャンネル

視神経脊髄炎の場合に攻撃されるものは、アストログリア細胞の突起の先端の細胞膜にあるにアクアポリン4水チャンネル分子が主な標的の分子であることがわかっています。アクアポリンは水分子を細胞の内外に通すタンパク分子です。アクアとは水、ポリンとは穴の意味で、細胞の膜にあるこの分子を通して、水が容易に細胞内外へ移動できるようになっています。これを発見したアメリカ人化学者が2003年にノーベル賞をもらっています。

細胞によってアクアポリン分子の種類がいろいろありまして1番から16番くらいまですでに解っていますが、そのなかの4番が神経のアストログリア細胞に特別に出てくる分子です。この分子はアストログリア細胞の表面に一様に出ているのではなく、アストログリア細胞の突起が血管にくっついているところに集中的に存在しています。

この部分をとおして血管の中から効率よく水を吸い込んで、アストログリア細胞の中に蓄え、さらに神経細胞に水分を受け渡しする。そういう水の通り道のチャンネルです。視神経脊髄炎では、このアクアポリン4分子が攻撃される。この分子はアストログリア細胞という細胞にしかほとんど存在しませんので、結果としてアストログリア細胞が破壊される。それが病気を起こすということが解っています。

2-7.視神経脊髄炎の臨床的特徴:脊髄の長い病巣の出現

視神経脊髄炎ではどんな臨床的な特長があるか。多発性硬化症と比較しての話ですが一番の特長は脊髄にMRIでみえる長い病巣がでることです。こういう観察が可能になったのは1990年代後半からでして、それまでのMRIはそれほど性能も不十分で明確に見えなかったし、MRI機器の普及も不足していました。私自身もMRIは1980年代に日本に最初に入ったころからMSの診断に使いましたけれど、脳以外を撮ってもあまりきれいに見えなかったんです。

それがだんだん性能が上がってきまして、90年代の後半からはっきりと見えるようになってきました。1999年にアメリカのメイヨー・クリニックの先生達が、視神経脊髄炎は脊髄の長い病巣があることで多発性硬化症の患者さんとは区別できると報告しました。そのときにはさっき言ったアクアポリン4というのはまだ発見されていなかったんです。2004年になってさっき言いましたアクアポリン4に対する抗体というものが視神経脊髄炎の患者さんの血液中にあることが発見されまして、新しい診断が可能になりました。メイヨークリニックにいるバンダ・レノンというオーストラリア出身の基礎研究者の発見です。こうした基礎的な研究結果を早く臨床に取り入れる研究が大きな成果を生みました。

2-8.視神経脊髄炎(NMO)診断のポイント

どうやって視神経脊髄炎NMOの診断をするかというポイント。これは私の意見でしてまだ世界中共通の意見にはなっていません。臨床症状が特徴的だとして重視する診断基準が出回っています。私は臨床症状ではほとんど区別ができない患者さんが沢山いるので、他の客観的基準のみで区別する方が良い、十分であると考えて実際に用いています。

海外では目が一回だけの悪化で視力が0.1を切るような人は多発性硬化症ではないんだというようなことを言います。私は何人か多発性硬化症でもそういう患者さんがおられることを知っていまして、そういうことでは区別できないと思います。

それから1回だけの脊髄炎で、たとえば車椅子になってしまうような方、こういうことは多発性硬化症ではほとんど起きないと。それはある程度事実ですが、そうした患者さんは少ないですし、特に、最近は早期の治療をしますと、ほとんどありませんので、区別に役立ちません。MSとNMOの決定的な違いは、MRIで脊髄中心部を連続して占める長い病変が見付かるかどうかということ、もう一つはアクアポリン4に対する抗体が血液の中で見つかること、この両者です。このうちどちらかがあれば、それだけで絶対に多発性硬化症ではないと診断をつけることが可能です。こういうやり方で区別し治療していますと、2つの病気が治療に異なった反応をすることが良く分かります。

2-9.視神経脊髄炎での抗アクアポリン4抗体の出現

私の視神経脊髄炎の患者さんでしらべますと、抗アクアポリン4抗体陽性の方が85%です。また95%くらいは特徴的な長い脊髄病変がでる。

まだ良く分かっていないのは抗体が出ておられない15%の方です。多発性硬化症を疑い、抗アクアポリン4抗体陰性であった場合、抗体陰性の視神経脊髄炎なのか、それとも多発性硬化症なのかを区別するためには脊髄のMRIが決定的に大事です。この為にはMRIを適切な時期に、適切な方法、技術で撮ることが非常に重要です。特徴的な長い病巣は、しばしば一時的に出て消えてしまいますので、撮るべきときに撮らなかった患者さんは、その後の診断が難しくなって間違われてしまうということがあり得るんですね。

自分の足や手、特に足の症状などがもっとも強かったピークの時にMRIを撮ってあるかどうかということが非常に大事になります。だから患者さんが他所から来られた時には必ず、過去のもっとも強かった時のMRIを前の病院へ行ってなんとか貰ってきてくださいとお願いします。 一番強かったときに長い脊髄病巣の出現が無ければ、まず視神経脊髄炎ではありませんよと言えます。沢山の患者さんの中で、まれに初期には暫くの間、数ヶ月の間、迷うことがありますが、必ずどちらかに区別が可能ですし、はっきりと違う治療方法で治療することになります。

3.視神経脊髄炎の治療

まず視神経脊髄炎の治療についてお話します。スライドは一枚だけです。なぜかと言うと視神経脊髄炎の治療はやさしいのです。多発性硬化症に比べだんだんそう思うようになりました。診断さえ正しく、正しい治療さえ行えば、視神経脊髄炎の治療中に障害が進んだ方はほとんどいません。この7年間で私の視神経脊髄炎の治療をしておられる方の中で、再発は若干起きる方がありますけれどほとんどそれは戻ります。一歩障害が進んでしまったという方はほとんどありません。死亡された方は無論ありません。他の病院に入院しておられて死亡された話を聞きますが、診断や治療方針が間違っているのだろうと思います。治療の中心は免疫抑制剤を利用することです。これは日本では一般的ではありません。アメリカでは私とほぼ同じ意見です。

メイヨー・クリニックを中心とした欧米では、視神経脊髄炎の再発の直後でない患者さんが来たら、プレドニン、ステロイド使わなくなっています。免疫抑制剤だけでスタートします。日本ではそういうことはほとんどの医者がやりません。プレドニンを長期に投与して、それでも抑えきれなかったら、あるいは副作用で使えなくなったら、やむをえず免疫抑制剤を使うという、違う治療方針が用いられています。大量に使えば効果はありますが、大きな問題は副作用です。日本での、こうしたステロイドのみに頼る治療は間違っていると思います。特に注意して欲しいですね。

3-1.ステロイド(プレドニンなど)の副作用

ステロイドを長期に使っていますと様々な副作用が出てきます。大量のプレドニンを使えば効果は非常にあります。しかしながら長期に使えば副作用が非常に問題になってきます。少量では再発がかなり起きます。

東京から1週間前に腰が痛いと言ってこられた、視神経脊髄炎の診断を受けている患者さんがありました。61歳の女性で歩けていた方が歩けなくなって、東京の非常に有名なMSの専門医のところへ行ったら再発だと言われ、入院してパルスを2クールやったが、改善が無いので、次は血漿交換だと言われているとのお話でした。診察をして痛む場所をしらべると、腰の骨の横あたりで、股関節が痛いのであり、再発ではないと思うということを申し上げて、整形外科の診察を受けることをすすめました。そうしますと、昨日電話がありまして整形の先生がMRIを撮って大腿骨骨頭壊死と診断したとのことでした。大腿骨頭壊死というのはプレドニンを使うことによって起きる一番問題になる副作用です。

また、九州からきて現在入院しておられる視神経脊髄炎の女性は両眼失明で寝たきり、気管切開を受けており、非常に重症の糖尿病と肥満がプレドニンの副作用でおきている。長い間、プレドニンだけで治療されてきた方です。良く聞きますと、視神経脊髄炎で一眼が失明したのですが、もう一眼は副作用の糖尿病性網膜症で失明している。また、糖尿病性の腎症で生命が危うい状況でした。プレドニンを次第に減量し、免疫抑制剤を用い、糖尿病や肥満も少しずつ改善しつつあります。他にも他院でステロイドを大量に使用され、脊椎の骨折を起こし、歩けなくなって、転院してきた人をたくさん見ています。

ステロイドの副作用で一番多いのは肥満、糖尿病ですね。次に骨訴訟症で骨が折れるということ、他にも動脈硬化、高脂血症、心筋梗塞や脳梗塞の増加、感染症が増える。白内障、緑内障が増える、皮膚の発疹やにきびのひどいのがでるなど、ちょっと覚えきれないくらい副作用が沢山あります。

京都で今日見ていますとあまり肥えた方はおられませんが、東京や仙台などでの患者さんの会に行ったら、ぱっとみたら病名が分かるんです。だいたい肥えて満月の顔をしておられ、あ、この方は視神経脊髄炎でプレドニンをのんでいる方だなと。男女比で視神経脊髄炎は女性が10、男性が1くらいで非常に女性が多い病気で、ちょっと年輩の方に多い。

3-2.視神経脊髄炎の免疫抑制剤治療法

免疫抑制剤というのは沢山種類があり、ほとんどの免疫抑制剤がNMOに効きます。ただ、神経内科のDr.は使い方に慣れておらず、間違っていることが多いですね。

例えばイムランというのが良く使われますが、これは6ヶ月くらいかかって効果がでてくる。ところが2.3ヶ月使って再発があったからこれは効かないと、さっさとやめてしまう。こういう例が多いです。イムランは一定程度効くことは効きますが、効果の発現に時間がかかる。アメリカはイムランを中心に使っているのですが、私が使っているプログラフ、あるいはミゾリビンなどに比べ、長期に使っても再発率が高い。しかも副作用も多い。私は勧めませんが、日本でまず免疫抑制剤というとプレドニンで失敗したらイムランを使うのが常識です。

他にもネオーラルというお薬も良く効きます。ネオーラルもプログラフと良く似たお薬ですが、少し使いにくい。副作用で腎障害が多い。プログラフも腎臓が悪い方で、それを見過ごして利用しますと危険性があります。腎障害がある方で使い続けると腎障害がさらに悪化すると、これがプログラフの唯一の欠点です。

ミゾリビンはプログラフに比べるとやや効果が低いですが、非常に安全です。私は長年使っていて副作用の経験がないです、ただ、プログラフの方が少し切れが良いと思います。こういうものを主に私は使っています。

他にもメソトレキセートとか、アメリカではイムランがだめだったらマイコフェノール(ミコフェノール?木下)が使われます。マイコフェノールは日本では移植にしか使えないので保険では使いにくいです。エンドキサンも有効です。

免疫抑制剤を使う場合は、私は6ケ月くらいでプレドニンを止めます。昔は2年間くらいかかってストップしました。かってはストップしても大丈夫かもう一つ自信が無かったのです。最近、アメリカではプレドニンを最初から使わないというやり方を基本的に用いているということを聞いて、だんだん使用を短くし、最近では新しく始める方は半年くらいでプレドニンを完全に中止しています。それでも同じような効果がでていますのでもっと短くできるかもしれないなと思っています。確証がないので、少しずつ短くしようかなと思っている段階です。

4.MSの経過と脳萎縮・障害の進行

4-1.MS無治療の場合の一般的な経過

次に多発性硬化症(MS)です。

先ず、MS,多発性硬化症の無治療の場合の一般的な経過を紹介します。

かつて治療の無かった時代に、カナダでの多数例の追跡調査結果があります。最初の症状が出現してから15年後には50%の患者さんが杖1本必要な状態、25年後には、50%の患者さんが車いすを利用する状態になっています。50%でそうだったということは、そうなってなかった方が50%いたということでもあり、全員がそうだというわけではないのですが、高い確率です。自分は大丈夫だろうと、期待し治療をしない選択をするのはあまりに危険なかけです。また、初発から10年経つと50%の患者さんは徐々に症状が進行するようになり止まらない2次進行型に移行し、さらに時間が経過するとほとんどの患者さんは持続的進行が止まらなくなっていたという結果でした。

こうした障害の進行速度は、発病初期、最初の2年間の再発の数、あるいは最初の2年間の脳のMRI病巣の数が多いと、早く進行する傾向があることが分かっています。

そういうものが多ければ治療を、よりしっかりする方が良いと言うことが言えます。

4-2.MSは潜在的に継続して進行する疾患

最近になり分かってきたことは、MSは潜在的に、継続して進行する疾患であるということです。症状が出た時だけ疾患が動いている、活動しているのではありません。多くの神経内科医師がこのことを理解していません。

これは、最初の症状が出る前にも、出て診断がついたあとでも、自覚したり医師が確認したりできる症状と結びつかない、潜在的な病巣の蓄積が、水面下で継続しているということです。初発の症状が出たときに、すでにそれ以前に出たと思える古い病巣の蓄積を見ることが多い。最初の症状がでる以前にたまたまMRIを撮ることができれば、多くの場合は何年か前に活動がはじまっていたことを確認することが可能です。

多発性硬化症はMRIで見えるような大きな病巣がでていても、20個に1個程度しか症状をだしません。またMRIでも見えない、顕微鏡ではじめて見つかるような病巣が出現することが繰り返して起きているが、患者さん自身では、また医師も、気がつかないのが特長です。こうしたことはMRIの詳細な観察でわかってきたことですが、現在でも御存じないDr.が非常に多い。年に一回だけMRIを撮るとか、再発があった時だけMRIを撮れば良いという考えでやっておられる方が多いのですが、それは間違いです。多くの方で3月に1回の撮影が必要で、毎月必要な事もあります。

4-3.MSでは通常のMRIでも分からない病巣の蓄積が持続しています

さらに残念なのは、MRIで分かるのもかなり大きな病巣だけで、小型病巣はMRIでは見えないことです。実際には、MRIで正常であると考えられていた部位でも、病巣形成の進行がつづいていて、神経繊維の切断がゆっくりと増加していることが分かってきています。研究用の機能的MRI(fMRI)と言う方法や、病理解剖で、正常であると思っていた脳の部分を調べての結果です。

少し余談ですが、私のMSクリニックに、この2年間ぐらいの間に4組の一卵性双生児の女性MS患者さんがこられました。一卵性双生児のもう一人は全員でMSの診断がついていませんでした。ところが、もう一人のかた、全員女性ですが、に来て頂き、調べますと、全員がMSでした。わずかの症状がすでに有る方、全く無い方もおられます。診断はついていなかった。しかしMRIで調べると全員MSの特徴的病巣がすでにあるのです。診断がついていても、御自分では安定していると思っている時期に、潜在的に少しずつ病気は進行していることが多いのが特徴です。MRIを定期的に撮ることが大事です。しかし、それでも全て分かる訳ではありません。

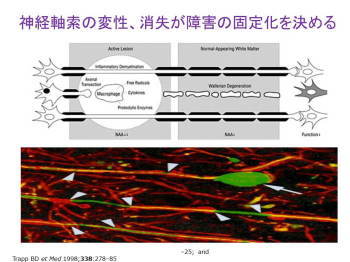

4-4.障害固定化の主な原因は神経細胞/軸索障害の増加

次に、いろいろな障害がどのようにして回復しないのか、積み重なって重くなってゆくのかについてお話します。

MSでは再発があっても、初期には完全ないし部分的に回復することが多いといわれています。MSの病巣は脱髄病巣といい、神経軸索を取り巻く衣のような構造である髄鞘(ミエリン)が特異的に壊されるが、内部の神経軸索は障害されないといわれています。しかし、髄鞘を攻撃する炎症が強いときには、内部や近くの神経細胞・軸索が同時に攻撃されてしまい、障害をうけます。

この図の上半分にある3本の神経線維のうち上から2番目の繊維は炎症の中央部にあり攻撃が強く、軸索が切断され、左端にある神経細胞も変性し弱っており、切断部から右の方、末梢側の神経線維は連続性を失っています。この神経線維の信号を受けるはずの右端にある次の神経細胞は信号がこなくなり、二次的に死んでしまっています。

この図の上半分にある3本の神経線維のうち上から2番目の繊維は炎症の中央部にあり攻撃が強く、軸索が切断され、左端にある神経細胞も変性し弱っており、切断部から右の方、末梢側の神経線維は連続性を失っています。この神経線維の信号を受けるはずの右端にある次の神経細胞は信号がこなくなり、二次的に死んでしまっています。

人間の中枢神神経は再生能力がほとんど無いのが残念な事実です。

MSの急性再発で症状がでた後、回復不十分で後遺症が残ってしまうのは、神経細胞・神経軸索が壊れた結果です。脳、脊髄、視神経で神経細胞がこわれると、自然に回復することはほとんど無いのです。再生しない神経細胞を守るのは、現在の医学では先ず壊れないようにするしかありません。

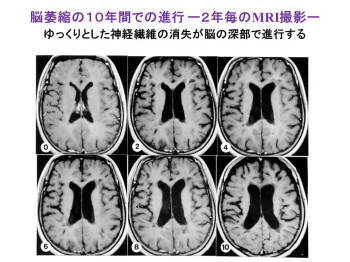

4-5. 脳・脊髄萎縮の進行

次に脳の萎縮につき説明します。脳萎縮というのは人間だれにでも30歳を超えた頃から加齢現象としてゆっくりと進行します。健康人では年に0.1-0.3%程度と言われています。多発性硬化症の患者さんではそれが早くなり、平均で年に0.5-1.0%、即ち3、4倍の速度で萎縮します。こうした萎縮は発病の初期から持続して始まっていることも示されています。脳萎縮があっても、またMS病巣が積み重なっても、必ずしも認知症や他の脳症状には繋がりません。脳にはかなりの予備があり、バイパスが用意されており、直ぐに症状はでません。症状がでるのは、かなり進行してからですが、症状がでてから症状を抑えたり、進行を止めたりするのは大変難しくなります。

左のスライド写真はインターフェロンが使えるようになる10年以上前に私の外来に来られた若い女性の脳MRIです。数字の0から10の順に、2年毎に撮影しています、左右対称です。10年間の間に大脳深部の白質という白く写っている部分が萎縮し、薄くなっています。

左のスライド写真はインターフェロンが使えるようになる10年以上前に私の外来に来られた若い女性の脳MRIです。数字の0から10の順に、2年毎に撮影しています、左右対称です。10年間の間に大脳深部の白質という白く写っている部分が萎縮し、薄くなっています。

結果として、脳中央に黒く写っている脳室という水たまりが拡大しています。脳組織が失われ、水たまりが大きくなったということです。

前の図で説明した神経繊維の破壊、切断が次第に多くなる結果です。この女性では10年目には明らかな認知症がでて、歩行のふらつきが強い状態でした。しっかりした治療をして神経線維が切断されないようにすることが予防方法であり、有効なお薬につき後で説明します。非常に重要なことです。

5.進行型(一次、二次)多発性硬化症の原因

次に、何故MSの患者の経過中に障害が持続進行するように変化するのか、について説明します。MSで最大の残された問題は、経過が長くなると、多くの患者さんで、毎年ゆっくりと障害が進行しだし、止まらなくなることです。これを二次進行型への移行といいます。最初から、ゆっくりとした進行がとまらない一次進行型の方もおられます。こうした、持続進行が始まる2つの原因を以下に説明します。

第1の原因、これは以前から分かっていたことです。神経細胞・軸索のうち過去に一定の障害をうけたが、生き残って働いているものが、長い年月の後、早死にしてしまうものが、ゆっくりと増えてくることです。過去に部分的に障害を受けたが、少し機能が低下しただけで、がんばって働いている細胞が、疲れてきて、早めに機能を停止してしまいます。

第2の原因は最近に分かってきたことです。発病から10年20年と時間が経ちますと、だんだん明らかな再発は減ってきます。しかし、そうした方では、脳や脊髄の中にリンパ節のような構造が出来てきて、内部でゆっくりとした慢性の炎症が続くようになるということです。リンパ節構造は、全身にはあっても、脳脊髄には普通はありません。初期には全身的な炎症の一部としての大きな炎症病巣がでて、血管の破綻を伴い、血管からリンパ球などが多数侵入する。しかし後期には、脳脊髄内部に限局した、微細だが慢性的な炎症が持続するようになる。血管の破綻はもうなく、全身投与下薬物で、主に血管内で効果を発揮するインターフェロンなどの従来の薬物は効果を発揮しにくくなる。

6.MSの治療

6−1.MS治療薬は世界で12種、日本では4種

このスライドでは、これまでに世界で開発された多発性硬化症治療薬と日本での使用、開発状況を示しています。黄色い文字で書かれた4つが日本で既に承認され、利用可能か、まもなく利用可能となるものです。以下、開発の年代順に上から説明します。

1993年に最初に北米で承認され、2000年から日本でも使われているインターフェロン・ベータ1b、即ちベータフェロンがあります。隔日自己皮下注射投与です。

1993年に最初に北米で承認され、2000年から日本でも使われているインターフェロン・ベータ1b、即ちベータフェロンがあります。隔日自己皮下注射投与です。

1995年に利用能となったコパキソンは日本で治験が開始されたが、少数のみの参加で中断され、現在申請中とのことですが、承認がおりるかどうか不明です。毎日の自己皮下注射薬です。効果はインターフェロンと同等です。

1996年利用開始されたインターフェロンβ1a、アボネックスは、日本で2番目に使えるようになり、現在も利用されています。週1回自己筋注薬です。効果はベタフェロンよりやや弱い可能性がありますが注射の回数を増やせば、負けません。副作用や中和抗体による効果消失が少ない利点があります。

2004年利用開始されたナタリズマブ(タイサブリ)は日本での治験が終了し、2014年3月に承認がおり、5月から日本での使用が始まりました。月1回点滴薬です。

2010年に米国で利用開始となったフィンゴリモド(ジレニア、イムセラ)は翌年から日本でも使用可能となった、1日1回経口薬です。

結局、日本で利用可能な薬剤が2014年5月で4種類となりますが、海外で利用していて使えないものが7種類あります。こうした内外ギャップはだんだん大きくなってきています。非常に大きな問題です。フィンゴリモド(ジレニア、イムセラ)だけは日本の京都大学が開発して田辺三菱が特許を持っている薬でしたので、日本とアメリカとの差が約1年で済みました。海外と日本で同時に治験ができた、最初の経口薬であったからでもあります。

しかし、その他のお薬は海外で成功して利用されるようになった後、日本にも持ってこようかなあという順番になりましても、最近ではだんだんに難しくなりつつあります。理由は患者さんが多くない、現在多発性硬化症の有病率は日本では1万人に一人です。欧米北部、オーストラリア南部の白人の世界ではその20倍で、非常に重要なだれでもが知っている病気です。日本では普通の方はほとんど知らない病気ですね。日本では、マーケットが小さいため開発が難しい。会社が開発にお金を投じても回収できないので、躊躇する傾向が一層つよくなり、大きな問題です。

これを克服するため、世界の治験に日本も同時に入り、日本人の参加をわずかでもよい、世界で有効性、安全性が示せれば、後は、承認後に日本人での安全性のみの追加データを蓄積すれば良い。次第にそう変わりつつあるのですが、市販後に有効性のデータの蓄積をも求め、多額の無駄なお金と労力をメーカー、医師、患者に要求している。MSでは無意味であることを知るべきです。

6-2.早期治療開始の重要性の根拠

次に、初期治療がいかに重要かを示す根拠について話します。

インターフェロン・ベータ1b(ベタフェロン)が1990年にカナダとアメリカでMSでの治験が始まりまして、現時点で23年です。この治験が始まった時から治療を受けた患者さん達が21年間経った時点でどうなっていたかということを調べた研究があります。21年を経て、ほぼ全員がどんな状況であるかを、改めて調査した、大変に手間、時間、お金のかかった重要な研究です。

この治験に参加した患者さん達は、治験の2〜3年間、21年間のうちの最初の2〜3年間、3つのグループに別れたんですが、その後は全員が本物のお薬、ベタフェロンがあたるようになり同様の治療を受けています。第1グループは現在ベタフェロンとして使用している、有効な量の薬が当たった人たち、第2グループは少ない量の、あまり効果の無かった薬が当たった人たち、第3グループは偽物(偽薬)が当たった人たちです。

結果として偽薬、にせ物があたった人は2年間、再発が多く、再発発生率に差があったことでベタフェロンが効くことが証明されました。こうした治験に参加してくれた患者さん達のおかげで薬が使えるようになったのですね。治験の後は、全員がほぼ同じような治療を19年間、合計21年間治療を受けました。こうした3グループの人達が、21年後にどうなったかを調べて、大変ショッキングな結果がわかりました。

21年経った時点で、治験の2〜3年間どのグループに属していたかで死亡率に大きな差が認められたのです。治験期間に偽薬、にせものが当たっていた人たちのMSによる死亡は、当時本物のベタフェロンが当たっていた人たちとくらべ、21年間で2倍でした。MSによる死亡とは、寝たきりとなり尿カテーテルが留置され膀胱炎や腎盂炎になったり、呼吸嚥下障害から嚥下性肺炎を生じたりしたことによる死亡です。

こうした差は、21年間の治療の初期の2〜3年に薬が当たった人と、当たらなかった人との間であったという事実が重要と考えられます。即ち、治療の初期に効果のある治療を受けることができたかどうか、わずか2〜3年間の差が、長期にわたり大きな差を生んだ。初期には治療効果が高いことを示しています。即ち、MSは発病してからしばらくの初期には、非常に治療に反応しやすい時期があることが分かりました。こうした時期を英語で“windows of therapeutic opportunity”、即ち「治療機会の窓(時期)」と言います。

過去には2、3年間例えばインターフェロン(ベタフェロン、アボネックス)を使って、再発があったり、何か問題があれば、効果の高い次の薬に切り替えると、こういう治療でした。残念ながら、今でもそういう治療が普通の考え方です。この古い考え方は正しくありません。安全でさえあれば出来るだけ強力な治療を早くからする方がいい。効果が高い時期は、比較的初期です。同じ治療を受けても、有効性に差が出ます。自分は今の所歩行障害がないから、未だ治療をしなくてもいいんだろうという考えは、正しくないのです。症状がはっきりと進行しだす前に効果の高い治療をしっかり受けることが大事だということ、最近の研究で明らかになっています。

ここから具体的なMSの障害進行防止薬についてお話しします。

7.インターフェロンβ(アボネックス、ベタフェロン)

一番古い、歴史ある、これまでのMS治療の標準薬です。長く使われ、効果、安全性について比較的良く分かっている、一般医師でも一定の経験があるため安心感があるのが、現在でも選択される最大の理由です。

自己注射であり痛み、皮膚反応症状がありうること、発熱、倦怠感が初期にはほぼ必発であり、いつまでも続く人も少なくないこと、鬱の経歴のある方では、鬱を悪化、誘発することがある、時に強い肝障害が見られる、他にもいくつかの副作用があることなどが欠点です。

ベタフェロンでは使用1年を超えると、中和抗体が出現し、効果が無くなるのが20-30%と無視できない頻度である点も注意が必要です。

効果は人により差があり、効果が高いのが30%、効果はあるが低いのが40%、効果が無いのが30%だと言われています。こうした効果に差のある全体を平均すると、年間の再発率がマイナス30%、すなわち治療をしていない時と比べて30%再発が減ることが分かっています。30%減るというのはあまり高い効果とはいえませんが、従来は他に安心して使える選択枝がありませんでした。過去に詳しく解説をしましたので、ここでは簡単に終わります。

前の6-2で記載したように、21年という長期の利用での有効性の継続のデータがあり、初期に使えば、死亡率が半減していたというのは大きな驚きでした。

8.フィンゴリモド(イムセラ/ジレニア)

約3年前から日本での使用が始まった、1日1回1カプセルを飲む薬です。京都大学の藤田教授、現在は名誉教授で80歳を超えた先生、が発明した、これまで類似品の無かった画期的な薬です。

25年くらい前に台湾セミの背中に生えているカビである冬虫夏草という漢方薬から抽出した化学物質に免疫抑制効果があるということをみつけました。この物質を少しずつ変え、さらに安全でさらに効果が高いものを探し、フィンゴリモド(FTY720)というものを合成しました。田辺三菱がこの特許を持っています。同社は日本では有名ですが、世界的展開が弱く、欧米人で多い多発性硬化症の薬の開発ができないのでスイスのノバルティス製薬にMS治療薬としての開発の権利を売りました。世界で2位の巨大製薬会社です。

8-1.フィンゴリモドの再発抑制効果はインターフェロンの約2倍

先ず、効果につき説明します。年間の再発率が最初の2年間で54%減ります。これまでの標準薬インターフェロン・ベータの場合は30%くらい減りますので、再発を約2倍程度抑えると言えます。後で紹介します2014年夏5月から利用可能となるナタリズマブ(タイサブリ)では70%くらい減り、非常に強力です。無論、これは平均値での話で、どの薬でも、効果に個人差はあります。

効果は最初の6ヵ月はやや低く、次第に強くなります。半年を超えますと最大の効果を発揮します。

重要なことは、私は現在までに370人の患者さんにこの薬をのんでいただいていますが、インターフェロン(アボネックス、ベタフェロン)の方が効果が高かったひとは1人もおられなかったことです。フィンゴリモドでも再発があった4人の方でインターフェロンに戻っていただいたら、全員が3ヶ月くらいで激しい悪化が生じ、あわててフィンゴリモドに戻さざるを得なかったのです。このお薬は優れていると思います。

私はフィンゴリモドの治験に参加して、利用を開始して7年になります。治験で6ヵ月以上このお薬を飲んだ私の患者さんが35人おられ、平均で6年を超えた時点でで、効果、安全性をまとめ、2014年の神経学会総会、厚生労働省班会議で発表しました。

スタート時点で障害度が平均で2.0でしたが、ゆっくりと障害度が低下、すなわち障害が軽度となり、4年後には1.0、約半分を切り、5,6年後にもその状態が維持されていました。開始時に比べ悪化していた方はありませんでした。今までのお薬ではインターフェロンでは、平均ではゆっくりですが障害度の上昇、即ち悪化が止まりませんでしたので、大きな違いがあります。私自身の6年間の経験です。

この治療を途中で中止したのは妊娠希望の方であり、薬による副作用で止めた方はありませんでした。薬と関係ないと思われる、リンパ腫がでた方が1名あり中止しましたが、乳ガンの1名は継続しておられます。

8-2.フィンゴリモドは脳萎縮を早期から抑制する

フィンゴリモドの効果でもう一つ特筆すべきなのは脳萎縮を早期から強く抑えることです。先にMS患者さんでは長年の間に脳が萎縮することを説明しましたが、その脳萎縮の進行を使用6ヵ月目から明確に抑えることが証明され、他のどの薬より強い効果でした。

フィンゴリモドがリンパ球に働く事は説明しましたが、その他に神経組織のいろいろの細胞に対しても直接働くという証拠がみつかっています。動物において、髄鞘(ミエリン)を形成するのを助ける、あるいは促進することが示されています。リンパ球にはたらき免疫を調整する効果とは別に、直接神経組織の破壊から脳を守る効果があるということです。

フィンゴリモドはMS患者さんの脳萎縮進行を防止する効果があるのですが、リンパ球に働き、炎症による脳への攻撃を抑えるのと、脳組織の修復、防御を直接に助ける脳保護効果との2重の効果が期待できるユニークな薬剤であることが分かってきています。

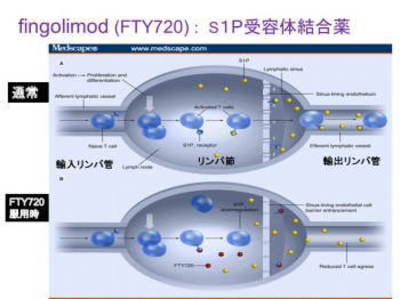

8-3. 効果発現の仕組み:フィンゴリモド服用時の血管内とリンパ節のリンパ球の動き

このスライドは効果のでる仕組みを示しています。上の図が飲んでいない方、下の図がフィンゴリモドを飲んでいる方の、リンパ節です。

このスライドは効果のでる仕組みを示しています。上の図が飲んでいない方、下の図がフィンゴリモドを飲んでいる方の、リンパ節です。

人間のリンパ球の98%以上はリンパ節の中で休んでいます。1.5%だけがリンパ管から血管へと出て行って、身体中を廻っています。

血管を回っているリンパ球の一部は、またリンパ節に帰り、再び出て行きます。

薬を飲んでいない時、スライドの上半分の図ですが、リンパ球の表面に青い突起で示すS1P1受容体があります。この受容体に黄色い分子で示したS1Pという脂分子が結合するのですが、S1Pはリンパ節の外部である右側に示した輸出リンパ管中に高濃度にあるため濃度勾配差により、S1Pと結合できるリンパ節中のS1P1受容体を持つリンパ球をリンパ節の外側へと引っ張り出すように働いています。

下の図にしめすのは薬を飲んだ時です。赤い玉FTY720で示すフィンゴリモドというお薬は,青い突起でしめすS1P1受容体に結合する性質があり、リンパ節で休んでいるS1P1を持つリンパ球に結合します。先に薬が結合したリンパ球のS1P1受容体にはS1Pが結合できませんので、そのリンパ球はリンパ節から外へ出て行けなくなり、リンパ節に止まることになります。

そういうことで、このお薬を飲み暫くすると、血管の中のリンパ球が70%減るんです。それによって神経の炎症が減ります。服用を止めても元にもどるには1,2月かかります。リンパ球は白血球の一部であり、同時に白血球数も減少します。

8-4.フィンゴリモド服用時の血管内リンパ球数減少は感染症と結びつかない

同じようにリンパ球の数が減るこれまでの薬では、全てがリンパ球、白血球を造る骨髄の働きを抑制し、全身からリンパ球が無くなる薬です。そうした薬では必ず感染が増加し、重くなります。フィンゴリモドは全く状況が違い、造る力に変化はなく、リンパ節にリンパ球はむしろ多くあり、全身のリンパ球数に変化はありません。

もう一つ重要なことは、出て行けなくなるリンパ球は脳脊髄を攻撃しMSを悪化させる種類のリンパ球であり、一方、感染と戦うためのリンパ球はリンパ節から出て行くことができることです。従ってリンパ球の数が血管中で減っていても感染症の総数は増加していません。

世界での治験で、フィンゴリモドをのんだ患者群と、偽薬をのんだ患者群で、2年間比較し、さらに4年目まで追跡した、多数例での調査があります。それによりますと、両群の間で感染症の頻度に2年間、全く差が無く、4年間まで同様でした。さらに、リンパ球数が強く減少した人達と減少が軽かった人達を比較しても、感染症の頻度に差はなく、血中のリンパ球減少は感染症増加に結びつかないことが証明されています。

以上の事実を知らない、理解していない医師が多く、不必要に患者さんを怖がらせているのが現状です。

8-5.帯状ヘルペスと下部気管支炎、ワクチン接種には注意が必要

ただ一部の感染症には一定の注意と対策が必要です。

海外での大規模な偽薬との比較試験では、気管支炎を主とした下部呼吸器感染が偽薬の1.5-2倍、帯状ヘルペスが偽薬で1%(4例)に対し1.5-3倍増加しており、この2疾患の増加傾向を否定できない結果でした。

また、国際治験中に現在は利用されていない高い量である1.25mgを服用した群で感染による死亡が2名ありました。1名はもともと水痘帯状ウイルスにたいする免疫が無かった稀な例です。この方は韓国の保母で、保育園で水痘の流行があり、劇症の初感染を生じてしまい、治療の遅れもあり死亡ました。もう1例は単純ヘルペス脳炎が生じた例です。

市販後に、1人水痘帯状ヘルペスに対する抗体が低かった患者さんが劇症の水痘感染症を生じて死亡しています。10万人余りが利用している中での事象であり、こうしたことが増加しているとの結論があるわけではありませんが、注意をすべきことです。

また別の観察ですが、フィンゴリモド服薬者の末梢血では、水痘帯状ウイルスとEBウイルスの再活性化には差がありませんでした。しかし、唾液ではそれらウイルスの再活性化が偽薬で2.7 %見られるのに比し20 %の人で軽度の活性化が認められました。

こうした情報がありますので、フィンゴリモドを使用開始する時には、水痘帯状ヘルペスに対する免疫があるかどうかをチェックします。ほとんどの人は乳児期に水痘に感染し、免疫を持っています。もし免疫が無いか、低ければ、ワクチンを接種した後に投与を開始することになっています。薬とは関係なく、大人になり初感染があると、重篤になり死亡することがあり注意が必要です。「はしか」など他の感染症でも同じです。

本薬を使用中の患者では、ワクチンを接種しても、免疫ができる効率がやや低下する可能性があります。フィンゴリモド服用中のワクチン接種後には抗体価をチェックすることが望ましいとされています。又、風疹や麻疹などの生ワクチンは、本薬使用開始前に接種することが推奨されています。

8-6.一般に感染症や帯状ヘルペスには予防と早期対応が重要

一般に感染症は、予防と初期の対応が重要です。フィンゴリモドを服用中に感染症があり発熱、風邪症状、局所の痛み、腫れなどが出た時には、通常の場合と同様に、一般の内科の診察を受けてください。

普通の風邪で慌てる必要は全くありません。いつもの対応で十分です。

症状が重ければ、私は常時対応していますので、電話をくださるか、病院、救急などを受診してください。これは、感染症があれば、一般に推奨される対応であり、特別の対応が必要なわけではありませんが、迅速、慎重な対応をしてください。

帯状ヘルペスに関して、私は写真入りパンフレットを作っていただき、フィンゴリモド開始時に説明して、渡しています。有効な薬がありますので、早期に皮膚科、内科を受診することで治療が可能です。

8-7.服用初日の徐脈

フィンゴリモドの副作用については、既に海外では最長で9年以上、日本でも7年近く、この薬を服用しているMS患者さん達があり、2014年8月で、国内で3000人、世界で10万人が服用しており、多くの情報が蓄積されています。

副作用で一番多いのは、薬を初めて飲んだ直後の一時的な軽い徐脈です。脈拍は普通は55から75程度で、少な目のほうが健康によいのです。初回服用の時に限られた現象で、3―6時間後が最も強いのですが、脈が1分に5−20、平均で13程度少なくなります。自覚症状はほとんど無く、指摘されなければわからないのが普通です。元々脈が50を切っているような徐脈の方では、少し注意が必要ですが、私の経験では、そうした方でも、症状はでていません。ところが、医師や看護師が不安をあおると、軽い症状の訴えが多くなります。

また、軽度の心房心室(AV)ブロックがでることが、稀にあります。私の患者さんで、2人にありましたが、服用6時間目や、夜間のモニター検査で発見されたのですが、本人の自覚症状はありませんでした。事前の検査で心臓に問題がある方は、特別に注意深い対応や、1泊入院が必要ですが、そうした方でも、問題無く開始できています。

2日目以後の服用では、こうした問題も生じることは無く、問題があったとする一部の報告では、服用に関係の無い別の疾患を持っていた、あるいは発生した可能性が高いと考えるべきです。

米国で初めての服用の翌日に原因不明で死んだ女性がありました。朝6時に目覚め、ヒーターをつけてベットに戻り、7時に、ご主人が死んでいるのを発見したそうです。解剖しても原因が判明しませんでした。大きく報道され、副作用として一時大きな騒ぎになりましたし、現在でも問題にする医師がいますが、あくまでも原因は不明です。こうしたことは、薬をのんでいない人でも、時にありますので、副作用であると恐れるのは過剰な反応です。10万人と多数の患者さんがこの薬をのんでいますので、色々な報告がありますが、同様のことが繰り返されてはいません。

8-8.肝機能検査値の軽度上昇

次に多いのは肝臓検査値の軽度上昇です。最初の半年で2割程度あります。中止や薬の減量を要する人はほとんどありません。6年間の間には検査値が一度はわずかに上昇したことがある人の割合が、半数以上あります。しかし、それが理由で急いで止めなければならない方は、私の経験した370人にはありませんでした。

これは検査値での問題であり、肝障害の症状である吐き気、食欲不振、黄疸などがでたとの報告はありませんが、検査値での軽度上昇だけであっても、全然無い薬の方がより望ましいと思っています。しかし、一部の方では若干肝臓の数値が上がっても飲み続けていただいているわけです。多数例の長期間の追跡では、年を重ねる毎に異常が次第に強くなり、数値がさらに上がるということは否定されています。

肝機能の数値が上がるのは、肥満がある、脂肪肝の方に多いです。またアルコールを過剰に飲む方にも多い傾向があります。

2014年夏から肝機能値の上昇が全くないナタリズマブ(タイサブリ)が利用可能となり、フィンゴリモドで肝機能値の上昇がやや強い方は、ナタリズマブ月1回点滴へ変更するようになりました。これにより、短期間で軽度の肝機能値上昇は正常に戻っています。

強い肝機能異常はむしろ、インターフェロン(アボネックス、ベタフェロン)の方で多いです。私はインターフェロンを17年使用してきましたが、入院を要する肝機能値高度上昇を20人経験しました。フィンゴリモドでは全くありません。

8-9.黄斑浮腫

4番目は黄斑浮腫ですが、初期に眼科検査を3回ほど受けていただければ、障害を生じることはほとんどありません。ほとんどが6ヵ月以内に発生し、もし放置すれば視力障害を残すこともありえるので、注意が必要です。

黄斑というのは光が瞳孔から目レンズを通り、一番奥のスクリーンにあたる網膜に像を結ぶのですが、その網膜の一番中心で、視野の中心部に当たる部分の名称です。視野の中心が映る部分ですので、視力に直接影響する、物を細かく見るのに必要な重要な場所です。

黄斑浮腫と言うの、黄斑にむくみが生じることを言います。これが起きるのは400人に一人くらいです。おきるのは、最初の6ヵ月以内がほとんどですから、それを越えれば心配いらない。もしおきれば。そこで残念ながら薬をのむのをストップせざるをえない。

この黄斑浮腫の診断には間違いが少なく無いようです。私の患者さんのうちでも2名で、眼科開業の先生にみていただいたところ、黄斑浮腫がでたという連絡がありました。私が相談している大学から来てくださっている専門の眼科の先生に、より詳しく調べていただいたのですが、2名とも間違いで、薬のためではないことが分かりました。治療前からの軽い異常があったのを誤診されたのです。投与前か直後に調べておき、比較することが大事です。

この薬をのんでいなくても、糖尿病やブドウ膜炎がある方では、時に黄斑浮腫がでることがありますので、注意をしつつ、のんでいただきます。

8-10.フィンゴリモドと妊娠

フィンゴリモドは妊娠している女性では使えません。すべてのお薬で共通ですが、薬が一般に利用開始された直後には、妊娠している方には使えません。なぜかと言いうと治験でテストした人は妊娠している人は含まれていません。ですから発売の初期には安全であるかどうかの情報がほとんどないのです。

フィンゴリモドでは、妊娠を希望したら、受胎の二ヶ月前にはこの薬を止めてくださいということになっています。

理由は、妊娠している動物で、人に使う10倍程度の高用量のフィンゴリモドを使ったところ、胎児に奇形がでたことで、特に注意喚起されています。

フィンゴリモド使用中に間違って妊娠した女性が全世界で、2013年の段階で170人程度あり、そのまま出産した人、人口流産した人の胎児を調査しています。5.9%に異常が見つかっています。正常の妊娠では3から5%で奇形が見つかります。しかし、正常妊娠での観察より、ジレニア服用者の妊娠では詳しく観察され、発見率が高まっている可能性も十分に考えられ、増加しているとは解釈されていません。しかし、一部に重大な奇形もあり、もっと多数の報告が集まらないと結論は出せない、まだ安全と結論はできない段階です。

一方、インターフェロンのなかでアボネックスの場合は使用経験が長年になりまして、間違って妊娠してしまった人が全世界で、もっと沢山でてきています。そういう方での調査の結果、ほとんど影響が出ていない事が報告されています。ただし、使っている時に妊娠したということが分かったら、そこで治療は止めていただくということになります。一部の人はそれでも最後まで使い続けた方があるようですが、そういう方は非常に少数です。

私はフィンゴリモドを使っている人が妊娠を希望したら、受胎を希望する2月まえからアボネックスに切り替えます。切り替えて、さっさと効率よく妊娠してくださいとお願いしています。漫然と妊娠を期待しているだけで、時間が経つのは危険です。短期間で妊娠できるように、夫婦で一緒に不妊クリニックへ一度は行っていただいた方が良いと思います。生理が止まれば、アボネックスも中止します。

8-11.フィンゴリモドで悪性腫瘍、悪性リンパ腫増加は確認されていない

最後に、悪性リンパ腫、悪性腫瘍(がん)ですが、これまで集計された各種の悪性腫瘍、悪性リンパ腫は、一般人口での発生頻度に比べ、何れも増加傾向をしめしていません。今後も長期のデータの蓄積が続けられます。

日本での治験参加の患者さんの中で、2名の悪性リンパ腫の発生があり、しばしば問題にされています。

1名は発症後12年、治験薬をのんで3年以上経過した時に発生し、治験薬との関連が否定できないと報告され、服薬を中止し、リンパ腫の治療を受け、安定した経過をたどっている方です。

他の1例は、経過の短い患者さんで、治験6ヵ月で悪性リンパ腫が発症し、6ヵ月後に死亡しています。

「MS」と診断され、短期間で悪性リンパ腫が発生した場合、最初のMS診断が間違いで、当初から悪性リンパ腫があり、それを「MS」と誤診していたのではないかと疑うのが通常です。結論は病理解剖で明らかにされているのですが、問題となっている例では、その後、病理解剖で当初からMSがあったとの報告が、当局に提出されていないようです。脳原発悪性リンパ腫を、間違ってMSとする誤診は、私への紹介患者さんでも、毎年経験することです。

9.ナタリズマブ(タイサブリ)

次のお薬はタイサブリと言って、欧米で9年間利用されている非常に有効性の高い優れたお薬です。日本では2014年の7月から利用可能となりました。

4週に1度外来で1時間点滴します。再発を抑える効果が、インターフェロンが30%、フィンゴリモドが54%程度、タイサブリでは70%くらい再発を抑えます。最大が100%ですので、フィンゴリモドがインターフェロンの2倍、タイサブリは3倍程度の効果があると感じています。私はこれまでで60人以上の方に使つていますが、本当の再発があった方は非常に少ないです。インターフェロンでは7割、フィンゴリモドでは4割程度の人でたまに再発があるのですが、このお薬では殆どありません。特にMRIで病巣が確認できる再発が起きた方は、非常に稀です。多くの人で、ほとんど再発が止まってしまうお薬だと言えます。

9-1.なぜ効くか

なぜ効くかを説明します。

まず、薬を使っていないMS患者さんでは、脳や脊髄を攻撃する、病気の原因になるリンパ球が血管の中を流れているのですがが、このリンパ球が脳を攻撃するためには最初に血管の壁にくっつく必要があります。くっつくときには鍵と鍵穴のように、リンパ球の表面にあるアルファ4−インテグリンという突起が、血管の壁の表面にあるVCAM-1(ブイカムワン)という分子と結合することが必要です。鍵と鍵穴みたいな関係、ジッパーみたいなものです。これによりリンパ球は血管の壁にぴったりとくっついてしまうんです。

この鍵と鍵穴がくっつきますと、リンパ球は血管に付着し、壁を通過して、脳、脊髄の中にはいり、髄鞘(ミエリン)を攻撃し、破壊します。

ナタリズマブ(タイサブリ)はアルファ4−インテグリンに対するモノクローナル抗体です。これを点滴しますと、リンパ球表面のアルファ4−インテグリン(鍵)にくっついてしまって、鍵が糊付けされたようになり、鍵が鍵穴にささらなくなる。そのためにリンパ球は血管の壁にくっつけなくなって、流れていってしまう、脳を攻撃できなくなるとわけです。

また、すでに血管の中に入ってしまっているリンパ球にも、膜の表面にくっつき細胞の自殺を誘導し殺すという効果もあります。その結果として、再発が非常に減り、障害の進行も抑えます。

9-2.ナタリズマブの高い効果

障害の進行に対する影響を、日本の治験でしらべたデータを紹介します。

障害の重さをEDSSという数字であらわすのですが、治験が始まった時、偽薬(プラシーボ)があたった方は平均が2.0でしたが、6ヶ月には2.2にまでわずかですけれど悪化していました。一方、本物が当たった人はスタート時が平均2.5だったのが2.3と良くなっていました。プラス0.2とマイナスの0.16、その差が0.35で、統計的にも有意差でした。6ヵ月という、短い期間に差がでるということは今までなかったことで、大きな違いです。

先に、フィンゴリモドでは3年半くらいで障害が半分になったと言いましたが、これは6ヶ月間で、すでに差がでたと言うことです。

9-3.ナタリズマブの副作用:PML

一方で、この薬には重大な注意点があります。PMLという病気をおこす可能性があるんです。ただ、これが起きる方は最初からだいたい特定されます。起きる可能性がある方はですね。PML(progressive multifocal leucoencephalopathy)は進行性多巣性白質脳症と訳しますが、脳の中のオリゴデンドログリアという多発性硬化症で攻撃対象になっている髄鞘を作る細胞の中にJCVというウィルスが感染することで起きます。

多発性硬化症と似たような病巣が脳の上半分に集中的におきています。もし薬を使い続ければ死んでしまうことになります。治療はこの薬を直ちに止めることです。

白血病なんかで起きる時は、薬を止めても、なかなか元の状態に戻らず、高率に死亡するので、非常におそれられています。

9-4.PML発生を起こさない使用が可能

しかし、この薬の副作用としてのPMLの予防と治療は、最近、非常に研究が進んでいます。防止方法、治療方法がかなり明らかになってきています。発症しないことが事前にわかる人も多いですし、発症の可能性がある人でも、安全に使用することが一定期間は可能です。

予防が何よりも重要ですが、JCVに感染していない人にはこの副作用は起きません。血液でウィルスの抗体価を事前に測定しますと、日本では感染している人が60%くらいですが、抗体価の低い人では、発症はほぼありません。使用中は6ヵ月毎に、会社が非常に正確に測定をしてくれます。また、発症し易いのは、過去にイムラン、ノバントロンなどの強い免疫抑制剤を長期に利用した人で、特に発症が多いことがわかっていますが、私の患者さんでは、そうした治療を、以前からしないようにしています。

9-5.PMLは早期発見で障害をほとんど残さない治療が可能

JCV抗体が陽性でも、免疫抑制剤を使っていなければ、点滴を初めてから2年間は、ほとんど安全です。抗体価が高い人では、2年を経過したころから、100人に一人程度発症することがわかっています。正確な知識を持ち、注意をして使用する医師であれば、安全な使用が可能です。2013年で、全世界で11万人くらいの方が使っています。

万が一PMLが起きても、早期発見をすれば、ほとんど障害を残さず治療が可能であることもわかっています。

PMLを早期発見したり、疑いを持ったら何をするか。先ず、点滴を直ぐ中止します。次に血漿交換を実施します。体内に残っている薬を急ぎ取り去ることが治療になります。血漿交換を直ちにやってもらえる病院が必要です。京都民医連中央病院では血漿交換専門の熱意ある先生がおられますので、そうしたことは起きないようにしてはいますが、万一の時でも、対応してくださいます。そうした対応が保障できない病院が多いので、この薬の開始に躊躇し、不必要に患者さんに副作用の可能性を強調して、怖がらせることがあります。

9-6.PML早期発見には定期的、専門的MRI観察が必須

ただ、早期発見には、そのための取り方でMRIを繰り返しとり、画像の判定に熟練した医師が、注意深く観察することが必要です。我々はそうした方法を以前から実践しています。現状では、そうしたことが可能な医師、病院は、非常にわずかだと思います。また、必要な時に何時でもMRIを撮れる病院もあまりありません。

特に日本の大学病院はかなり先に予約を入れ、やっとMRIがとれるところがほとんどで、MSの治療に適しているとはいえません。一方欧米では、保険の制限、撮影料が非常に高いなどで、MRIは年1回というのが普通です。そのため、PMLが進行し、認知症など重い症状がでて初めてMRIをとることになります。大きな病巣を発見し、点滴を止めることになるのですが、点滴を止めたことにより、リンパ球が急速に脳内に入り、大きな病巣では病巣破壊反応が激しく、周辺の脳の強い浮腫が生じ、そのために死ぬ患者さんが多いのです。欧米でも、早期発見できた例ではそうしたことがなく、障害の進行もほとんどありません。

10.国内で治験進行中のMS薬

10-1.BG12

次に、現在治験が進行しつつあるMSの薬につき説明します。

まず、BG-12というお薬につき説明します。2013年の3月に海外で承認され利用が始まった、経口薬です。特長は非常に安全、大きな副作用がなく、効果も高い薬です。

ご希望でしたら、直接に私に連絡くだされば、治験の方法、効果、注意など細かく説明します。

先に副作用につき説明しますと、手、顔などが火照る、発赤ですね、フラッシングと英語で言いますが、4割程度の人ででます。次に多いのが、少しお腹がぐるぐるする程度です。腹痛が少しでるひとも、若干あります。たいした副作用がなく、20年間ぐらい前からドイツでで皮膚科の薬としてほとんど同じ薬が使われています。ですから長期の安全性も大丈夫であることが証明されているということ大きな特長です。

効果は、インターフェロンより明確に高いのですが、フィンゴリモド(ジレニア、イムセラ)より少し再発抑制効果が低いようです。短期間の間に、アメリカでは最も利用開始の多いMS薬になっていて、MS専門でない医師でも、使いやすい薬です。

詳しいデータが発表されていますが、こまかい点は飛ばします。

10-2.歩行障害改善薬、ファンプリディン

次にファンプリディンという歩行障害治療薬の治験につき説明します。

すでに欧米で5年近く使われている薬ですが、日本では治験中です。これまで説明した再発や進行を止める薬とは全く違うタイプのお薬です。

なぜ効くかを簡単に説明します。

MS患者さんでは神経線維に脱髄ということが起きています。神経線維を髄鞘(ミエリン)という、電線のなかの銅線を覆っているビニールに相当するものです。MS患者さんではそのおおいがはがれ、銅線の電気がもれて、電気信号が、そこから先に伝わらなくなっているのです。

このお薬を使いますと、そうした部位でも電流が流れるようになり、障害を受けている神経線維でも、もう一回働きが取り戻せる、復活するということです。ただ、銅線にあたる神経軸索が切れてしまっている場所が非常に多い方の場合には、あまり効果が期待できません。

車椅子だった人がなんとか歩けるようになるとか、早く歩けるようになることが期待できます。

他にも、間もなく治験開始が計画されている有望な薬があり、海外では開発中のものが多数あります。今後はさらに期待できる状況ですので、次の機会に紹介します。

11.「MS治療に伴う副作用」をどう考えたらよいのか

11-1副作用報告の間違い、治験の不正、虚偽研究報告につき

最後に、、一般論について説明をします。

皆さん気になると思いますが、フィンゴリモド(ジレニア、イムセラ)、ナタリズマブ(タイサブリ)その他の治療薬に関し、インターネットなどで飛び交っている「副作用」に関する記載には、患者さんの誤解、医師の経験不足や情報入手不足による誤解、過剰表現や間違いなどが少なくありません。

2000年頃にインターフェロンをMS患者さんに使いだしたときも、一部の医師が副作用、危険性を誇張し、経験や情報の不足していた多くの医師が使用を躊躇したことと似た現象です。

こうした間違いの最大の理由は、実際は薬服用と関係なく生じた問題を、薬が起こしたと医師や患者が誤解することです。自分が担当する患者さんで、薬をのんだあとで起きた身体的問題症状、検査値の異常のにつき、医師自身が「薬剤による可能性は少ないが、疑いを完全には否定できない」場合は、しばしばあります。

こうした時、医師は当局に対し、報告を提出することが義務づけられています。この時に、「疑いを否定できない」との選択枝はなく、薬との関係が無いと断定できる明確な根拠が無ければ、「薬に関連した有害事象として報告する」よう求められています。そうした情報は貴重ですが、多数の報告を収集して、本当の副作用は何かを、科学的、批判的に分析することが必要です。しかし、「副作用による疑いが否定できない」のが事実であるのを、「副作用である」と誤解すること、誤解し易く表現されていること、がしばしばあります。

薬の使用経験の無い医師は、最初は神経質になりますし、否定する自信がなく、副作用として報告することが多いのです。疑いを否定することは、十分な検査がなされていても、なかなか難しいことですが、全ての検査ができていることは多くない中で、判断せざるを得ないのはやむを得ないことです。また、後に報告の判断が間違いだったと判明しても、間違いだったと再び届け出ることは、残念ですが、ほとんどありません。多忙以外にも、誤診の届け出は不名誉だったり、訴訟に結びつく可能性もあります。私自身、そうした例を何度も見聞しています。

11-2.副作用、効果の判断に最も重要なのは、治験での偽薬服用群との比較

副作用を判断する時に最も頼りになるのは、治験に参加された患者さんのデータです。治験では、普通、本物の薬をのむ人と、偽物の薬(プラシーボ)をのむ人を、意図的に分け、本人も医師も、いずれをのんでいるのか分からない状態で長期間観察し、非常に詳しい検査をします。これを2重盲検比較試験といいます。無論その前に安全性と有効性をある程度確認してからこうした試験を行います。

その期間中の症状や検査データは、治験終了時に固定(ロック)され、後で改変できない状態にして登録されます。そのあとで責任ある管理者がキーオープンといいまして、だれがどちらの薬をのんでいたかを、データ解析する人達に報告するのです。厚生労働省はこうした全てのデータを直接にチェックします。こうした、嘘のデータを作ることは不可能なオープンなシステムで、治験を行うことが、世界で取り決められています。

ある問題が副作用であるかどうかを判断する時に最も頼りになるのは、その問題(有害事象)が、「本物の薬」と、外見は全く同じだが「効果の無い偽物(プラシーボ)」をのんだ多数の人達の間で、どの程度の差があるかを見ることです。MSの薬の場合は、数千人の人達での1年から3年の、二重盲検での観察が行われます。

偽薬(プラシーボ)でも同程度に起きる有害事象(例えば肺炎、発疹、肝機能障害)は、薬とは関係ない、偶然の現象だと判断します。他の身体的、精神的、環境などの理由に基づくものと考えます。

ですから、「偽薬を使ったMS患者さん」と「本物の薬を使ったMS患者さん」の多数で比較し、両グループの間に明確に差がある問題(例えば肝機能検査値の上昇)が、確実な副作用であると考えるのが科学的な態度です。偽薬(プラシーボ)より高頻度に起きている問題があれば、薬の副作用である可能性が高いと判断し、なぜその薬がそうした問題を起こすのか、理論的背景をしらべ、対策をたてます。対策の無い重大な問題が生じれば、その薬は、治療薬としては放棄され、承認されないこととなります。

11-3.MS薬での副作用を考えるとき、あまり知られていない重大な事実

MS薬服用中に起きた有害事象(adverse event)、即ち期待していない問題事象、が薬によって起きたのかどうかを判断するのに最も良いのは、先に述べた治験中の偽薬服用群との比較です。しかし、治験が終わり、一般の使用が始まってから、実際の診察室で多数の患者さんが利用するようになって生じた、有害事象が薬によるかどうかは、どのようにして判断すれば良いのでしょうか。この場合、健康人のデータとの比較で、多い、少ないと判断することは危険で、間違った結論を出す原因になる、問題の薬を使用していないMS患者さん達での問題事象の頻度を調べ、比較することが必要である、ということを示す以下のようなデータがあります。

米国の1000万人の患者データベースから抽出した15700人の「MS患者さん群」の調査では、年齢・性をマッチしたMS以外の「全ての他疾患群」に比べ,感染症、虚血性脳卒中、心筋梗塞、リンパ腫、ループス・エリトマトーズス(SLE)、死亡などが1.5-4倍多く、ほとんどの他疾患も頻度が高い傾向でした。

他の色々な疾患をもった多数例と比較して頻度が高いのですから、もし「健康人群」と比較すると、一層大きな差があると推定されます。従って、MS患者さんで起きた問題事象、例えばリンパ腫などの頻度を、健康な人での発生頻度と比較することは、副作用の可能性を論ずるときには、正確ではない、間違っていると言えます。治療していないMS患者さんと比較することが正しのですが、医師でも誤解があります。

MSは治療しなければ、寿命が8年から15年短くなる病気です。インターフェロンの治療の開始などで、平均寿命の短縮はそれより短くなりつつありますが、それでもすでに障害のある人が多いのが現状です。色々な副作用の可能性が報告されているうちの、かなりの部分は、MSそのものによる様々な障害による合併症が誘因である可能性があり、薬と関係が無い問題、合併症が含まれていると言えます。

11-4.「使用申請を目的とした薬の治験」と不正のあった「市販後治験」の違い

2014年、製薬メーカーで、「市販後治験」データの意図的改ざんがあったとの報道がありましたが、上の45で述べた「承認申請のための治験」方法とは大きく異なります。先に述べた確実な方法で承認され市販化された後に、その薬を使い、一部の医師とメーカーが、勝手に追加的に実施した自主研究です。当局が関与する承認のための治験とは、大きく異なります。

私は、当局の関与の無い研究報告かどうか、いつも論文を区別して読んでいます。信頼度に大きな差があります。残念ながら、多くの一般医師は、そうした違いを認識していません。そうした教育が充分にされていないからです。論文に書かれていること、紙になっていることが全て本当であると信じるのは危険です。批判的な精神と能力が必要です。

ああした嘘の論文がだされる裏には、意図的改ざんで良い結果を出す、副作用を誇張する、意図しないで間違う、など色々な偽造、間違いがあります。その原因の多くは研究者の研究費、地位への欲求、功名心などです。製薬メーカー職員が関与し、チェックが無ければ、売上を伸ばすという意図が働くのは当然です。残念なことですが、人間は欲望に弱い存在です。重大な結果であれば、他の研究者が追試をし、間違いはいずれ正されますが、なかなか直ぐにはわかりません。

欧米の研究者にくらべ、日本では、互いに批判し、冷静に討議するという伝統が育っていません。小学校での教育から大きな差があることを、私の子供がアメリカの学校に通学していたときに、経験しました。学会でも、その研究方法で、それだけの結論が出せないとの、方法論や技術に関する批判、結果の解釈に関する批判が、もっと深く行われます。

日本から報告されるMS、NMOの治療に関する研究が非常に少ないのが事実です。さらに残念なことは、その殆どは、少数での観察で、ある薬が効いた、効かなかったと、簡単に結論を出す傾向があります。方法論的に結論が出せないのに、無理やりに結論を決めてしまうことが多いのです。人目を引く結論をタイトル、結論にしなければ、学会で目立たないのがその理由でしょう。これは、治療研究に必要な方法、解析法についての教育の不足、批判精神の不足が背景にあると思えます。

バナースペース

MSネットジャパン

TEL 075-468-8642

FAX 075-802-2380

E-mail msnet@bg.wakwak.com